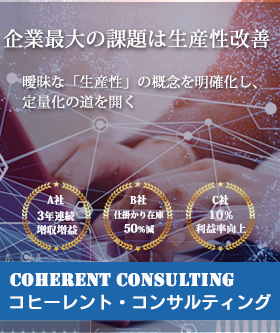

生産性DX:会社の文化を生産性指向に変革する方法

1.DXが本当に生産性向上に役に立っているか確信が持てない

「DX」という言葉が、連日のようにマスコミで取り上げられる中、企業のマネジメントや現場では、自社の「DX」をどのように進めるべきなのか苦心されています。

中でも、「DX」の取り組みを始めたが、本当に効果が出ているのか?生産性は向上しているのか?がよく分からないという企業も多くいらっしゃるようです。

当ブログでは、単にITの活用で会社の生産性を上げるだけでなく、さらに会社の文化そのものを生産性指向に変えていく「生産性DX」を解説します。

2.DXの定義

生産性DXの解説に入る前に、まずDXの定義を確認しておきます。

経済産業省が平成30年に発表した「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン」では、DXを以下のように定義しています。

「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。」

つまり、この定義で述べられている要点は以下4点です。

- ビジネス環境の激しい変化

- データとデジタル技術を活用

- 製品やサービス、ビジネスモデルを変革

- 業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革

生産性DXの話の前提として、まず会社の生産性を定量的に計る方法とは何かを解説します。

3.会社のあらゆる事業活動の生産性を評価する仕組み

DXとして取り組む施策を含めて、会社の全ての取り組みの生産性を定量的に評価する方法が、「面積原価管理」です。

「面積原価管理」については、上記のリンクを参照頂ければと思いますが、ここでは簡単にその要旨を解説します。

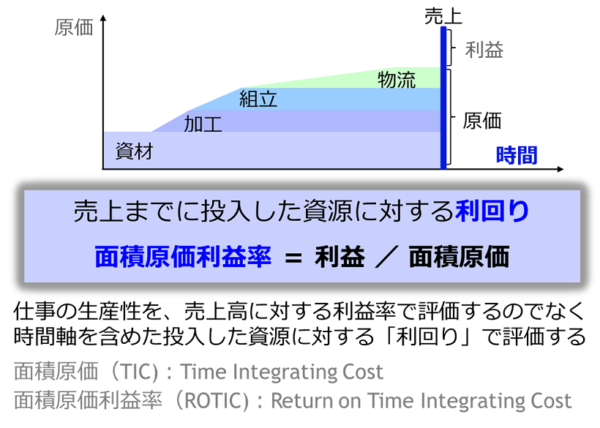

投入した資源を時間軸を含めて評価したものが、面積原価(Time Integrating Cost)です。

投入した原価を売上までの時間で積分したものです。ただし、実際に積分することはなく、投入した原価と滞留時間の積和になります。

利益をこの面積原価で除した値が、面積原価利益率(ROTIC)です。

生産性の評価に時間のディメンジョンを加えることで、全ての企業活動に対して、定量的に生産性が評価できるようになります。

その結果、多くの代替案の中から最も生産性の高い取り組みを進めることで、中長期的な企業の成長と利益の最大化を計ることができます。

このような面積原価利益率に基づく生産性評価の手法の体系を「面積原価管理」と呼んでいます。

4.定量的な生産性評価で可能になる意思決定

面積原価利益率を評価する事で、経営や現場で可能となる意思決定の例を示します。

| 部門 | 定量的な生産性評価で可能になる意思決定 |

| 製品企画・ 事業部 |

● 製品の廃番や新製品投入などの生産性評価 ● 年度事業計画達成の着地点管理 ● 投資の生産性評価(設備、工場、新技術・・・) |

| SCM | ● SCM管理ツールの評価(ERP、スケジューラ・・・) ● SCM管理方法の評価(SCM管理サイクル、在庫管理点・・・) ● 生産・物流拠点の検討(グローバル、国内) ● 在庫政策(欠品・過剰在庫対応) ● 内外作の検討 |

| 業務部門 | ● 生産性向上のための現場改善 |

上記は一例ですが、企業活動のあらゆる局面で求められる多くの意思決定において、代替案を生産性に基づいた定量的な評価を行うことができるようになります。

このような手法を使わなくとも、意思決定はできるし既にやっていると思われるかも知れません。しかし、そこでの評価は互いにトレードオフの関係にあるKPIで感覚的に行われたものであり、生産性に基づい意思決定とは程遠いものです。

私が支援した大手製造業では、欠品・過剰在庫対策に面積原価利益率を使って色々な代替案を評価し、もっとも効果の高い案を採用することで、欠品を防止しながら過剰在庫を削減し事業部の生産性向上を達成しています。

5.面積原価管理と生産性DX

さて、これまで「面積原価管理」に基づく生産性の評価について解説してきました。

この節では、なぜ面積原価管理が「生産性DX」であるか、について解説してみたいと思います。

先の節で述べた通り、DXの定義のポイントは以下の4点でした。

● ビジネス環境の激しい変化

● データとデジタル技術を活用

● 製品やサービス、ビジネスモデルを変革

● 業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革

ビジネス環境については、外部環境の話なので「生産性DX」に関しても同様に当てはまります。

■ 製品やサービス、ビジネスモデルを変革

まず、「製品やサービス、ビジネスモデルを変革」から解説します。

前節で述べたように「面積原価管理」は、多くの代替案から最大の生産性となる一案を選ぶための定量的な評価を行うための手段です。

つまり、あらゆる製品やサービス、ビジネスモデルを変革を検討する際に判断基準を提供するという意味で、「製品やサービス、ビジネスモデルを変革」することになります。

■ データとデジタル技術を活用

面積原価管理は、あらゆる企業活動の生産性を評価できます。

ただし、そのためにはあらゆる企業活動の実績や予測・計画のデータが必要になります。

2000年台に入ってから、基幹業務システムとしてSAPなどのERPの導入が進められてきました。

「大福帳システム」と呼ばれるように、ERPによってあらゆる企業活動の「原価データ」が正確に把握できるようになりました。

さらに、ERPにはその原価が発生した「時刻」が、「原価」とセットで記録されています。

正に、ERPは「面積原価管理」を実践するための全てのデータを保持できる仕組みなのです。

また、これも2000年代に入ってからですが、BI(Business Intelligence)の仕組みが高機能化、かつ安価に活用できるようになりました。

10年位前までは数千万円したBIの仕組みが、個人利用であれば無料で使えるようになっています。

中小企業でも無理なく使えます。

今でも、ERPあるいは基幹業務システムに大量に保持されているデータは、ほとんど有効活用できていません。

BIを活用することで、あらゆる企業活動の生産性、つまり面積原価利益率を計算することができます。また、生産性の悪い製品のどこに資源が滞留しているかなど、BIのドリルダウンの機能を使って定量的に評価することができます。

先の述べた製造業では、ERPデータをBIに取り込んで、製造ロット、製品、ブランド、事業部の生産性やサプライチェーン上の資源の滞留を分析できる仕組みを作り上げ、生産性改善に役立てられています。

■ 業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革

これまで述べてきた手法やツールを使えば、会社の文化を「生産性指向文化」、「ハイパフォーマンス・カルチャー」に変革していくことができます。

会社の業務を生産性の視点で常に評価し改善していく仕組み、例えば組織や個人の目標設定に面積原価管理を設定する事で、会社の文化・風土を変えることができるようになります。